La pericolosità sismica in Italia - Conosco Imparo Prevengo

Menu principale:

La pericolosità sismica in Italia

C.I.P. n. 8 - TERRITORIO

LA PERICOLOSITÀ SISMICA IN ITALIA

Giovanni Maria Di Buduo

Geologo

IL TERREMOTO

Un terremoto è una perturbazione che si propaga nel sottosuolo con onde di diverse caratteristiche;

la perturbazione è provocata dall’istantaneo rilascio di energia elastica accumulata nel lungo tempo da particolari superfici (faglie) che delimitano imponenti blocchi di roccia e che tendono a muoversi gli uni rispetto agli altri.

I movimenti sono impressi dalle sollecitazioni geodinamiche che subiscono i limiti delle placche litosferiche, cioè le parti in cui è divisa la litosfera (la litosfera è la parte più superficiale del nostro pianeta ed ha uno spessore compreso tra 5-10 chilometri e poco più di 100); le placche si muovono le une rispetto alle altre, causando la formazione nel corso di milioni di anni di catene montuose e oceani (l’Oceano Atlantico è in apertura, il Pacifico in chiusura).

Le rocce che costituiscono la litosfera sono quindi sottoposte in alcune zone a intense sollecitazioni prolungate nel tempo, che portano a deformazioni (pieghe) e rotture (faglie). Le rocce possono avere un comportamento fragile (cioè si spezzano) solo nella litosfera, poiché più in profondità le elevate pressioni e temperature fanno sì che le rocce si comportino in maniera plastica (cioè si deformino senza rompersi).

Attraverso lo studio dei sismogrammi registrati da stazioni diverse è possibile risalire all’ubicazione dell’epicentro del sisma e alla principale componente che ha caratterizzato il movimento delle masse rocciose, cioè se è avvenuta un’estensione, una compressione o un movimento laterale (fig. 1).

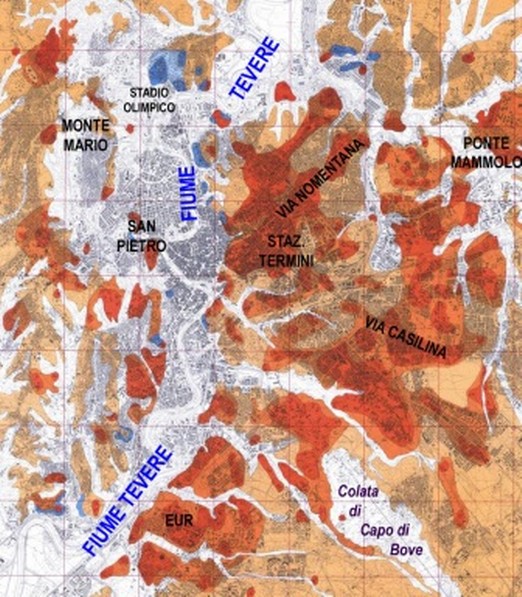

Quando l’energia accumulata nel tempo supera la resistenza (attrito) tra le pareti della faglia si produce un movimento che si propaga a grandissima velocità lungo un reticolo di faglie e fratture fino ad esaurirsi (fig. 2), generando una perturbazione che viaggia attraverso le rocce in tutto il pianeta (come quando si getta un sasso nell’acqua): questa perturbazione si diffonde tramite onde (cioè oscillazioni) di tipo diverso che viaggiano a velocità diverse, ed ha effetti ovviamente maggiori quanto più si è vicini alla sorgente del terremoto (l’ipocentro è in profondità il punto dove si è originato il movimento, l’epicentro è in superficie il punto sulla sua verticale).

Fig. 1 – I 4 tipi di cinematismo delle faglie; le figure rappresentano ovviamente degli schemi semplificativi: innanzitutto i movimenti possono essere una combinazione di una componente distensiva o compressiva e una trascorrente, poi una faglia può avere un andamento irregolare e comunemente presenta nel suo intorno una fascia di rocce deformate, sbriciolate e parzialmente ricementate (cataclasiti e miloniti).

Fig. 2 – L’origine di un terremoto: il movimento lungo una faglia si propaga lungo fratture e faglie circostanti, originando le onde sismiche [immagine: I.N.G.V., 2005].

L’energia prodotta da un terremoto dipende principalmente da quanto sono intense le sollecitazioni geodinamiche che portano all’accumulo di energia, e da che tipo di movimento avviene, il quale influenza la tempistica con cui questa energia viene rilasciata: a parità di forze in atto un movimento di estensione (faglie dirette) comporta un rilascio di energia più frequente e quindi meno intenso, mentre un movimento di compressione (faglie inverse) implica dei sismi meno frequenti e più energetici.

In genere i terremoti non sono eventi isolati temporalmente, poiché in base a quanto esposto esiste un equilibrio dinamico tra le masse rocciose e le sollecitazioni cui sono sottoposte: tale equilibrio dinamico si risolve quindi in uno sciame sismico (cioè un certo numero di terremoti in una stessa area in un "breve" intervallo di tempo) di durata più o meno prolungata, con eventi che possono avere un’intensità tale da generare danni sul territorio.

MAGNITUDO E INTENSITÀ

Spesso sentiamo parlare di un evento sismico in termini di Magnitudo o di intensità, e di gradi sulla Scala Richter o sulla Scala Mercalli.

In generale la Magnitudo è una misura dell'energia sprigionata da un terremoto nel punto in cui esso si è originato, mentre l'intensità è invece una misura degli effetti prodotti in superficie sul paesaggio e sui beni dell’uomo dal terremoto stesso.

La Magnitudo Richter, detta anche Magnitudo Locale (Ml), per come è stata definita (nel 1935) presenta delle limitazioni: non ha un vero e proprio significato "fisico", ma è semplicemente un numero che mette in relazione differenti ampiezze del segnale, può essere calcolata solo per terremoti che avvengono a distanza minore di 600 km dalla stazione che ha registrato l'evento, e può assumere anche un valore negativo.

Per ovviare a tali limitazioni sono state introdotte altre scale di Magnitudo che consentono di esprimere l'energia irradiata da un terremoto, tra cui la Magnitudo di Momento Sismico (Mw), che prende in considerazione alcune caratteristiche fisiche dell’ipocentro.

Ogni tipo di Magnitudo è definita in scala logaritmica: un aumento di un grado in Magnitudo equivale ad un incremento di energia di circa 30 volte, quindi l'energia sviluppata da un terremoto di Magnitudo 6 è poco più di 30 volte maggiore di quella prodotta da uno di Magnitudo 5 è circa 1000 volte maggiore di quella prodotta da un terremoto di Magnitudo 4.

A differenza dell’energia rilasciata da un sisma, i suoi effetti sono diversi in luoghi diversi a seconda della distanza dall'area epicentrale e dalle condizioni geomorfologiche, geotecniche e stratigrafiche delle diverse aree (effetti di sito, si veda più avanti "La risposta sismica locale"). Tali effetti sono espressi con la scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), più nota come scala Mercalli, che presenta 10 gradi diversi.

LA SISMICITÀ IN ITALIA

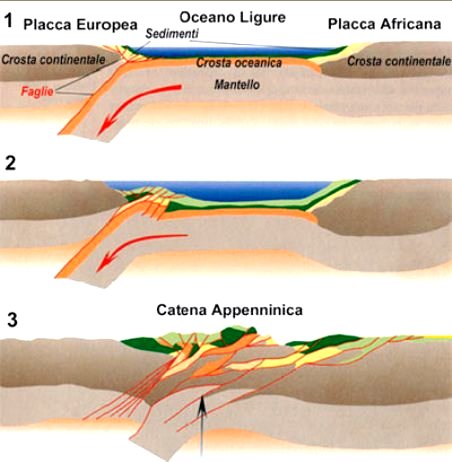

Gran parte del territorio italiano è interessato da un'intensa attività sismica connessa ai processi in atto connessi alla formazione delle catene alpina e appenninica, iniziata alcune decine di milioni di anni fa a causa della collisione tra la placca Africana e quella Eurasiatica (fig. 3, 4). Le aree in cui non si risentono effetti di una certa entità dovuti ai terremoti sono alcune zone delle Alpi Centrali, parte della costa toscana, il Salento e la Sardegna.

La distribuzione della sismicità e il cinematismo delle faglie permettono di individuare i tipi di deformazione, e quindi di movimento, che interessano i vari settori della penisola italiana (fig. 5): la catena Appenninica per esempio è soggetta ad estensione nella zona assiale, mentre nella parte esterna (cioè ad est) è interessata da compressione nel settore centro-settentrionale e da movimenti trascorrenti in quello centro-meridionale.

Fig. 3 – L’area italiana circa 16 milioni di anni fa (Miocene Medio): le Alpi si sono già formate, la catena Appenninica è in sollevamento e in movimento verso est (insieme al Blocco Sardo-Corso) (in giallo è rappresentato il contorno attuale della penisola); la Piattaforma Apula fa parte di una piccola placca litosferica compresa tra quella Africana e quella Eurasiatica, e si trova quindi "davanti" (in geologia si chiama "avampaese") alla catena in avanzamento [immagine: sito della regione Emilia Romagna] .

Fig. 4 – La convergenza tra la placca Africana e quella Eurasiatica ha portato a lla chiusura dell’Oceano che si trovava tra esse e al sollevamento prima della catena Alpina e poi di quella Appenninica: nell’ultima figura in basso si vede come quest’ultima (come tutte le catene montuose) sia costituita da diverse falde rocciose impilate una sull’altra e variamente "spezzate" [immagine: sito della regione Emilia Romagna] .

Fig. 5 – Carta delle aree sismogenetiche (cioè dove si originano i terremoti) con indicazione del tipo di fagliazione; sono indicate solo le aree che producono sismi con Magnitudo anche maggiore di 5,5, quindi non sono raffigurate tutte quelle esistenti, come per esempio la zona dei Colli albani vicino Roma [I.N.G.V., 2007].

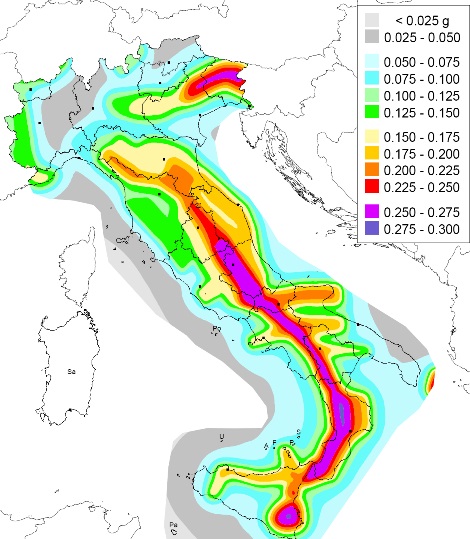

Integrando i dati sui terremoti avvenuti in passato con approfonditi studi sismologici è possibile delimitare aree a diversa pericolosità sismica, cioè dove è probabile aspettarsi in un certo intervallo di tempo terremoti di una certa intensità (per le definizioni di pericolosità e rischio si veda l’articolo "Pericolosità e rischio ambientale"). La fig. 6 raffigura la carta di pericolosità sismica dell’Italia, in cui sono delimitate aree a diverso grado di accelerazione massima al suolo (g è l’accelerazione di gravità = 9,8 m/s 2) relativa a terremoti con tempi di ritorno di 475 anni, cioè che si verificano probabilmente ogni 475 anni: ciò equivale a considerare una probabilità del 10% in circa 50 anni che scuotimenti di tali entità si verifichino in superficie.

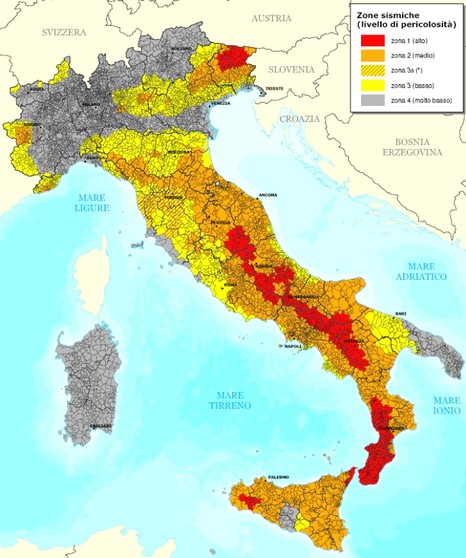

La fig. 7 rappresenta la classificazione sismica del territorio nazionale secondo 4 zone di pericolosità decrescente da 1 a 4 (alcune Regioni hanno poi ulteriormente aggiornato la classificazione del proprio territorio, fig. 8)

Fig. 6 – Carta della pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo prevista con una probabilità di accadimento del 10% in circa 50 anni (cioè per terremoti con tempi di ritorno di 475 anni); i valori di accelerazione sono riferiti a litotipi con velocità delle onde s (onde di taglio) maggiore di 800 m/s [I.N.G.V., 2004].

Fig. 7 – Classificazione sismica dei comuni italiani secondo 4 zone con livello di pericolosità decrescente da 1 a 4 [I.N.G.V., 2006].

Fig. 8 – Classificazione sismica dei comuni laziali aggiornata dalla Regione Lazio [ENEA, 2008; immagine dal sito del quotidiano "Il Messaggero"]

Dall’analisi dei dati sismici del passato si ricava che in Italia ogni cento anni si verificano in media più di cento terremoti di magnitudo compresa tra 5.0 e 6.0 e dai 5 ai 10 terremoti di magnitudo superiore a 6.0. Troppo spesso questi sismi più forti superano la soglia del danno, causando vittime e perdite economiche elevatissime (fig. 9): ciò è dovuto principalmente alla vulnerabilità (cfr. l’articolo "Pericolosità e rischio ambientale") che caratterizza una parte troppo cospicua del patrimonio edilizio italiano (fig. 10), e in parte anche alla mancanza di una capillare campagna di valutazione della risposta sismica locale (si veda più avanti), che comporta a volte una sottovalutazione degli scuotimenti sismici che possono avvenire.

Fig. 9 – I terremoti in Italia che dall’inizio del secolo scorso hanno causato più vittime; non va dimenticato che oltre a questi vi sono stati tanti altri sismi che non hanno causato vittime ma solo feriti e ingenti danni economici [fonte: www.quotidianonet.ilsole24ore.com; http://it.wikipedia.org].

Fig. 10 – Un drammatico esempio della vulnerabilità di un edificio nei confronti di un evento sismico: nel 2002 la Scuola Elementare di S. Giuliano di Puglia è collassata uccidendo 27 bambini e un insegnante, mentre gli edifici circostanti hanno retto garantendo l’incolumità degli occupanti.

LA RISPOSTA SISMICA LOCALE

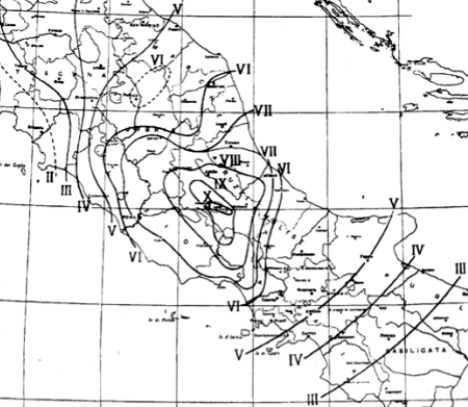

In generale gli effetti di un terremoto diminuiscono di intensità all’aumentare della distanza dall’epicentro (fig. 11), ma possono essere notevolmente diversi a seconda delle caratteristiche dell’area investita: cioè gli scuotimenti in una certa zona anche molto circoscritta possono essere maggiori in intensità e durata rispetto alle zone vicine. Ciò è dovuto al fatto che le caratteristiche delle onde sismiche subiscono delle modificazioni dipendenti da fattori morfologici e stratigrafici locali.

Le cause dell’amplificazione del moto sismico sono:

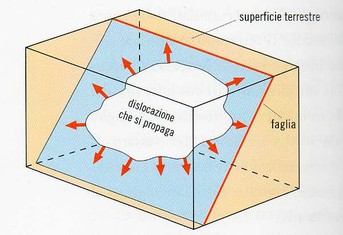

l’intrappolamento e le molteplici riflessioni che le onde sismiche subiscono passando da un substrato più antico e più duro (in cui viaggiano più veloci) ai terreni alluvionali più soffici (in cui viaggiano più lentamente) (fig. 12);

la concentrazione dei raggi sismici alla sommità di irregolarità topografiche (orli di scarpata, vette, ecc.), al bordo in una valle alluvionale piatta e al centro in una valle profonda;

la risonanza determinata dalla prossimità delle frequenze del moto al substrato a quelle naturali del deposito superficiale.

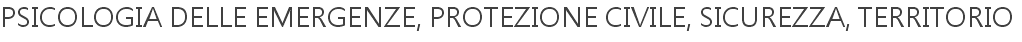

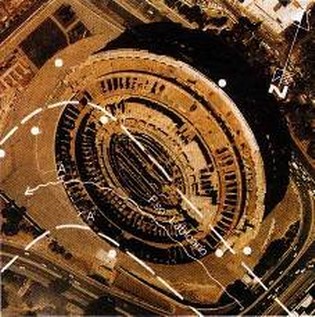

A Roma per esempio le zone abitate sottoposte ad amplificazione del moto sismico, e quindi a scuotimenti più forti e prolungati, sono quelle costruite su depositi alluvionali recenti che occupano i fondo valle del F. Tevere e dei suoi affluenti. Un esempio lampante è il Colosseo (fig. 12), danneggiato nella parte che si trova sopra i depositi alluvionali del Fosso Labicano (affluente del Tevere).

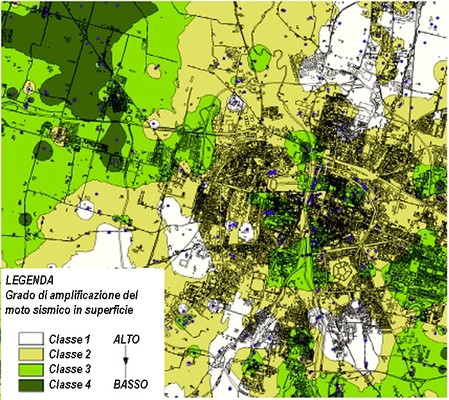

Valutare la risposta sismica locale significa capire come si comportano localmente le onde sismiche, e quindi definire nel dettaglio la pericolosità sismica, cioè le sollecitazioni cui sono sottoposti gli edifici a seconda della zona in cui si trovano per un determinato terremoto di riferimento (avente una certa intensità e un certo tempo di ritorno) (fig. 14).

Fig. 11 – Carta delle isosisme (i diversi gradi di intensità secondo la Scala Mercalli) del terremoto del Fucino del 13 gennaio 1915 (da Martinelli, 1915): l’intensità diminuisce all’aumentare della distanza dall’epicentro, ma localmente si possono avere delle amplificazioni del moto sismico che comportano una maggiore intensità.

Fig. 12 – Amplificazione del moto sismico in un deposito alluvionale recente.

Fig. 13 – La parte più danneggiata del Colosseo ha le fondazioni sui depositi alluvionali del Fosso Labicano: ciò comporta maggiori sollecitazioni (a causa dell’amplificazione del moto sismico) rispetto alla parte che poggia su depositi più antichi e più duri.

Fig. 14 – Carta di amplificazione del moto sismico nella città di Parma: in occasione di un sisma nelle zone bianche e avana si ha un maggiore scuotimento rispetto alle zone verdi, a causa delle differenti caratteristiche stratigrafiche che comportano la modificazione del moto sismico [http://www.protezionecivile.comune.parma.it].